© Bürgerverein Wandsbek von 1848 e. V.

Die Geschichte Wandsbeks

Wandsbek verlor 1937 - wie auch die

Städte Altona und Harburg - seine

kommunale Selbstständigkeit.

Damals hatte die Stadt 48.000 Einwohner.

Die Nationalsozialisten schafften mit einer

gesetzgeberischen Maßnahme diesen

Kraftakt, der durch Verhandlungen in den

Jahren davor nicht ermöglicht werden

konnte und schufen mit dem Groß-

Hamburg-Gesetz die heutige Struktur der

Hansestadt Hamburg. Das ungestüme

Wachstum der Kommunen und der

technische Fortschritt waren die

eigentlichen Gründe, die die Beseitigung

der Grenzen erzwangen und damit eine

sinnvolle Weiterentwicklung dieses

städtischen Siedlungsraumes in

Norddeutschland umsetzten.

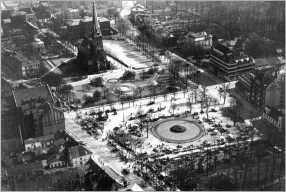

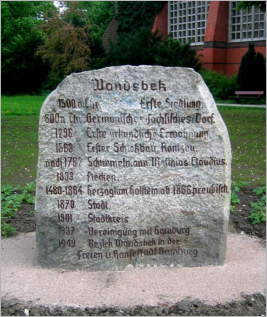

Wandsbek, erstmals 1296 urkundlich erwähnt, hatte sich im Laufe der Jahrhunderte von

einer dörflichen Ansiedlung zu einem Lehngut und einem adligen Gut mit herrschaftlichem

Sitz, über einen Fabrikort zu einer kreisfreien Stadt mit 28.000 Einwohnern (1901) entwickelt.

Schleswig-Holstein zugehörig stand es lange unter dänischer und ab 1866 unter preußischer

Verwaltung.

Der Bezirk Wandsbek

Der Bezirk Wandsbek, im Nordosten

Hamburgs gelegen, ist mit über 400.000

Einwohnern heute der Einwohner stärkste

der sieben Bezirke der Metropole. Als

selbstständige Kommune wäre Wandsbek

jetzt die 16. größte Stadt Deutschlands.

Der Name der ehemaligen Stadt wird

mehrfach verwendet, nämlich als Name

für den Bezirk, für das Kerngebiet mit fünf

Stadtteilen sowie für den das Zentrum

bildenden Stadtteil. Selbst nach über

sechzig Jahren ist die Integration in den

Stadtstaat Hamburg durch die Ur-Hamburger mental noch nicht abgeschlossen. Allerdings

wurde in dieser Richtung 1998 vom Senat der Hansestadt ein bedeutender Schritt getan, als

das "Staatsarchiv Hamburg" als erste Behörde aus der Hamburger Innenstadt an den

Wandsbeker Markt verlagert wurde. Postalisch ist der Name Wandsbek endgültig gelöscht:

Aus Wandsbek wurde erst Hamburg-Wandsbek, später Hamburg 70, inzwischen haben nicht

merkbare Postleitzahlen die Zuordnungsgrenzen verwischt. Das zuständige Briefzentrum 20

hat seinen Standort in Mecklenburg.

Das Gebiet der ehemaligen Stadt Wandsbek, umfasst heute die Stadtteile Wandsbek mit

Hinschenfelde, Marienthal, Jenfeld und Tonndorf. Bis zur Eingemeindung nach Hamburg

herrschte wegen der unmittelbaren Nähe zur Hansestadt einerseits stets ein reger Austausch

zwischen beiden Städten, andererseits auf manchen Gebieten Rivalität. Bedeutend war von

altersher die durch Wandsbek führende Straßenverbindung zwischen den Hansestädten

Hamburg und Lübeck. Diese Magistrale mit ihrem regen Handelsverkehr war die Ursache,

dass Wandsbek über Jahrzehnte von einer Zollgrenze durchschnitten war, weil Dänemark

sich gegen den Handelsverkehr der Hamburger abgrenzen bzw. davon profitieren wollte.

Damit genoss ein großer Teil Wandsbeks die Vorzüge des Zollfreiraums Hamburg. Diese

stark befahrene Trasse gibt es noch heute als Bundesstraße 75.

Ein Anziehungspunkt für Erholung suchende Großstädter

Wandsbek war in der zurückliegenden Zeit durch seine Grünanlagen und

Unterhaltungsangebote ein Anziehungspunkt für Erholung suchende Großstädter. Der

Dichter Matthias Claudius (1740-1815), der hier lebte und wirkte, warb aus Überzeugung

für seinen Heimatort und machte ihn durch die von ihm redigierte Zeitung "Der Wandsbeker

Bothe" in der deutschen Geisteswelt bekannt. Der ab 1861 für anspruchsvolle Einzelhaus-

bebauung parzellierte Wandsbeker Schlosspark entwickelte sich zum Stadtteil Marienthal

und zog viele vermögende, Ruhe suchende Hamburger nach Wandsbek.

Lange Zeit war Wandsbek von damals unbekannter Toleranz geprägt. Schon um das Jahr

1600 wurden Juden als Mitbürger geduldet. Sie trugen zur Entwicklung des Gemeinlebens

bei. Ähnliches galt für die Mennoniten. Protestanten konnten ab dem 16. Jahrhundert

Gottesdienste in einem Raum des Wandsbeker Schlosses abhalten. Eine Kirche errichteten

sie 1634. Auch die Gerichtsbarkeit agierte großzügig. In Wandsbek war mancherlei erlaubt,

was anderswo vor keinem Gesetz Gültigkeit hatte. Beispielsweise fanden Bankrotteure und

Schuldner hier eine Freistätte, die vor Verfolgung schützte, oder junge Paare wurden ohne

Zustimmung der Eltern getraut. "Wat narms gelt, dat gelt to Wandsbek" hieß ein kritischer

Spruch in umliegenden Ländern. Die Redensart: "Ach, geh doch nach Wandsbek!", ist noch

heute in Dänemark geläufig.

Florierende Wirtschaft

Auf der anderen Seite betrieben die Wandsbeker Gutsverwalter, insbesondere Heinrich Carl

Graf von Schimmelmann, eine kluge Wirtschaftspolitik. Das Wasser der Wandse wurde

durch zahlreiche Mühlen zur Energiegewinnung genutzt, ebenso diente es Wäschereien und

Bleicherein, um Kattune (Baumwollstoffe) zu säubern und auf den flussnahen Wiesen zu

bleichen. Durch geschickte Maßnahmen wurden Gewerbe- und Industriebetriebe

angesiedelt, die die Bevölkerung in Lohn und Brot setzten. In manchen Branchen erlangten

Wandsbeker Unternehmen landesweit und auch weltweit Geltung, wie zum Beispiel die

Kattundruckerei Lengercke, die Lederfabrik Luetkens, die Gärtnerei Neubert, das Reichardt-

Schokoladenwerk oder die Deutschen Hefewerke, um nur einige zu nennen. Der Handel

profitierte von der unmittelbaren Nähe des Welthafens Hamburg. Es sei noch erwähnt, dass

Ziegeleien bis ins 20. Jahrhundert hinein einen bedeutenden Wirtschaftszweig darstellten.

Nicht die Wandse hat der Ortschaft den Namen gegeben. Vielmehr übertrug man den Namen

auf den Fluss, der in alter Zeit Bek oder Mühlenbek genannt wurde. Nachgewiesen werden

konnte, dass der Name Wandse 1821 Verwendung fand. Über die Bedeutung und Herkunft

des Namens Wandsbek gibt es keine eindeutige Meinung. Es könnte die Übertragung des

Eigennamens des früheren Bewohners Wanto auf den Ort sein oder auch mit Grenzort

(Wande, Grenze) erklärt werden. Der Wandse-Flusslauf, der jetzt erheblich weniger Wasser

führt und nicht mehr zur Kraftgewinnung genutzt werden kann, begleitet nun Erholung

suchende viele Kilometer weit durch einen Grünzug, zu dem auch der Eichtalpark gehört.

Wandsbek hat einen großen Anteil an der Prägung der heutigen Gestalt Hamburgs,

besonders wenn die Metropole als eine “grüne” Stadt gelobt wird. Nur wenige Straßen sind

nicht durch Bäume gesäumt, alte Ziegeleigruben sind zu Biotopen umgewandelt worden,

zunehmend werden Flussläufe renaturiert. In ganz Hamburg wurde zum Schutze der Bäume

ein strenges Gesetz erlassen.

Das Wappen

Das Wandsbeker Wappen wurde 1877 entwickelt, nachdem die

Kommune 1870 die Einwohnerzahl von 10.000 überschritten hatte und

zur Stadt erhoben worden war. Zu Ehren des Dichters Matthias Claudius,

des "Wandsbecker Boten"trägt es dessen Embleme Hut, Stock und

Botentasche (weiß auf blauem Grund mit goldener Halskrone) und als

Verbundenheit zum Kreis Stormarn in einem kleinen Schild dessen

Wappentier, den Schwan (weiß auf rotem Grund mit goldener Halskrone).

Aufbau des Archivs

Leider stehen aus alter Zeit für

Forschungen keine umfassenden

Archive zur Verfügung. Das städtische

Wandsbeker Heimatmuseum fiel dem

Bombenterror des 2. Weltkrieges zum

Opfer. Mühselig und zeitaufwändig war

der Neuaufbau einer historischen

Sammlung, die Wandsbeks Geschichte

in Berichten, Abbildungen und anderen

Dokumenten wiedergibt.

Da die kommunale Verwaltung sich dieser Arbeit enthielt, übernahm der Wandsbeker

Bürgerverein von 1848 e.V. diese Arbeit und kann heute stolz auf sein 1979 gegründetes

Archiv und Heimatmuseum sein, das seit Anbeginn von ehrenamtlichen Kräften geführt wird.

Darüber hinaus haben einige Mitbürger aus privater Verantwortung und geschichtlichem

Interesse bedeutendes Material zusammengetragen, das naturgemäß der Öffentlichkeit

kaum zur Verfügung steht.

Helmuth Fricke

Startseite

Aktuelles

Interessengruppen

Vereinsaktivitäten

Vereinsgeschichte

Wandsbek informativ

Geschichte Wandsbeks

Heimatmuseum

Heimatring Wandsbek

Unsere Förderer

Satzung des Vereins

Beitrittserklärung

Kontakt & Impressum